我理解的元宇宙、数字人、区块链、Web3、NFT

- 发表时间:2025-02-27

- 来源:二三七玩

(人在蒙古,刚下航母,全文约1.1万字。本文仅代表我个人观点,和 Cocos 经营策略没有强关联)

上个月我在公开演讲场合说了句:用游戏引擎做出来的内容,有胜利条件的叫游戏,没胜利条件的叫元宇宙。结果很多朋友跑来问我对元宇宙的看法。最近我刚好有些时间,就写一篇长文,讲清楚我个人对这些当下很火的概念如何理解,省得一遍遍和不同人反复陈述。

要注意全文我并不试图去定义每个名词概念,所有定义都是直接拷贝权威媒体而来,而我只是「局部」地阐述市场现状以及我对各概念的观点。1. 元宇宙

一千个人的眼里,就会有一千个……元宇宙。这句话放在 Web3.0 上也适用。对于这样新生概念,尚未有足够权威的定义,所以每个人都在使劲把自己的主营业务往概念里装,以蹭上这波资本热潮和政策热点。在蹭概念这事上,大家都是尽心尽力负责任的企业家,嘴上都是主义,心里全是生意,各取所需所以也不用互嘲互贬。

如果说要找出个足够「权威」的定义,我会选择 wikipedia 上对 metaverse 这个词的解释:In futurism and science fiction, the metaverse is a hypothetical iteration of the Internet as a single, universal and immersive virtual world that is facilitated by the use of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) headsets. In colloquial use, a metaverse is a network of 3D virtual worlds focused on social connection. 翻译过来就是「在未来主义和科幻小说中,元宇宙是互联网的假设迭代,它是一个单一的、普遍的和沉浸式的虚拟世界,通过使用 VR 和 AR 头显来便捷访问。通俗地说,元宇宙是一个专注于社交连接的3D虚拟世界网络」。

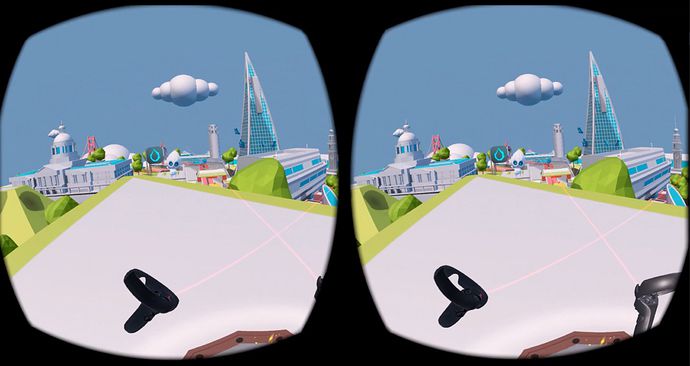

抛开「单一」这个体现垄断巨头意志的修饰不说,如果说「元宇宙是专注于社交的3D虚拟网络」,那么很容易就让我到电影《星球大战》和《王牌特工》的远程会议

![]()

![]() 如果抛除所有玄学,只看落地到上图的应用场景。如果这就是元宇宙的核心定义,那么元宇宙无疑是有戏的、可落地的,只需要假以时日等待软硬件芯片发展成熟即可。

虽然咱们今天事实上能做到的元宇宙水平还只有下图这样:

如果抛除所有玄学,只看落地到上图的应用场景。如果这就是元宇宙的核心定义,那么元宇宙无疑是有戏的、可落地的,只需要假以时日等待软硬件芯片发展成熟即可。

虽然咱们今天事实上能做到的元宇宙水平还只有下图这样:

![]()

![]() 呃,带薪拉屎排排坐么。笑什么笑,我们都是受过严格训练的,无论多好笑都不会笑——除非忍不住。我说明一下,第一张是 Meta (facebook),第二张是阿里云,已经代表了国内外元宇宙软件第一梯队的水平了,距离科幻电影的场景是不是还有点远?所以真的还需要时间和耐心。

随着 AR 技术的发展,咱们做到能在 toC 消费者中普及《王牌特工》里的社交开会场景,我个人觉得也许还需要个5——10年,我朋友圈里最最乐观的看法也还需要3年。之所以我一直强调需要耐心和时间,是因为我看到太多政府官员被某些企业忽悠了,总想着今年搞个元宇宙园区、弄些政策开始招商引资,明年就得有几十亿的税收,这似乎不太现实。硬件基础如芯片算力、光波导镜片、电池的技术突破都是非常慢的,更遑论硬件之上是整机设备、设备之上是软件、软件之上是生态,还需要层层叠加上去。

我也和一些业内的朋友交流过,我自己形成的观点是:元宇宙,相比于目前平面化 UI 表达为主的PC互联网和移动互联网,会产生的变革「可能」有:

呃,带薪拉屎排排坐么。笑什么笑,我们都是受过严格训练的,无论多好笑都不会笑——除非忍不住。我说明一下,第一张是 Meta (facebook),第二张是阿里云,已经代表了国内外元宇宙软件第一梯队的水平了,距离科幻电影的场景是不是还有点远?所以真的还需要时间和耐心。

随着 AR 技术的发展,咱们做到能在 toC 消费者中普及《王牌特工》里的社交开会场景,我个人觉得也许还需要个5——10年,我朋友圈里最最乐观的看法也还需要3年。之所以我一直强调需要耐心和时间,是因为我看到太多政府官员被某些企业忽悠了,总想着今年搞个元宇宙园区、弄些政策开始招商引资,明年就得有几十亿的税收,这似乎不太现实。硬件基础如芯片算力、光波导镜片、电池的技术突破都是非常慢的,更遑论硬件之上是整机设备、设备之上是软件、软件之上是生态,还需要层层叠加上去。

我也和一些业内的朋友交流过,我自己形成的观点是:元宇宙,相比于目前平面化 UI 表达为主的PC互联网和移动互联网,会产生的变革「可能」有:

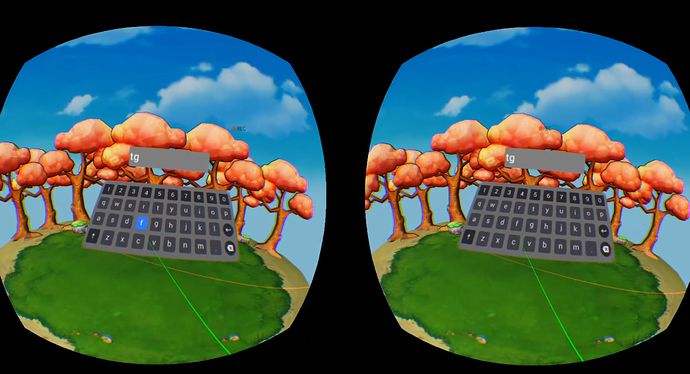

![]() VR里用空鼠去操作一个虚拟的键盘,以实现文字输入。这是主流设计里我见过最傻了吧唧的、也最无可奈何的方案。这种反人类设计,是想笑死我,然后继承我的家产吗?哈哈哈

VR里用空鼠去操作一个虚拟的键盘,以实现文字输入。这是主流设计里我见过最傻了吧唧的、也最无可奈何的方案。这种反人类设计,是想笑死我,然后继承我的家产吗?哈哈哈

![]() 高级点儿的,AR里用手势操作,开始有钢铁侠那味儿了:

高级点儿的,AR里用手势操作,开始有钢铁侠那味儿了:

![]() 而实际使用中,不论是空鼠还是空手,如果需要普通消费者在3D空间里的每步操作都这么挥舞手臂,你当每个人都是麒麟臂么?对不起,我们多数人都是死肥宅,除非有比“动动指头、戳戳点点”更省力的交互方式,否则我是不会长时间使用那个消费者级设备的。老夫虽然想装逼,但是体力不允许啊。

那么回归人类之间最原始的交互方式,应该是语言。是的,我希望和机器通过人类语言对话,动嘴皮显然比动手指更省力。

所以在我构想中的元宇宙世界里,就不应该出现太多的 UI 界面,需要我挥手去控制。各种 APP 的交互界面,直接投影一个 3D 数字人出来和我对话不好么?

而实际使用中,不论是空鼠还是空手,如果需要普通消费者在3D空间里的每步操作都这么挥舞手臂,你当每个人都是麒麟臂么?对不起,我们多数人都是死肥宅,除非有比“动动指头、戳戳点点”更省力的交互方式,否则我是不会长时间使用那个消费者级设备的。老夫虽然想装逼,但是体力不允许啊。

那么回归人类之间最原始的交互方式,应该是语言。是的,我希望和机器通过人类语言对话,动嘴皮显然比动手指更省力。

所以在我构想中的元宇宙世界里,就不应该出现太多的 UI 界面,需要我挥手去控制。各种 APP 的交互界面,直接投影一个 3D 数字人出来和我对话不好么?

![]() 比如各种网银APP,堪称世界上最难用的APP品类之一,就不应该让我点这个点那个,而应该像我去银行柜台一样,有个漂亮的数字人小姐姐问我今天要办理什么业务?我说,用我的工资卡把信用卡还掉,然后转多少钱到零存整取里,另外我上个月买的基金目前收益如何,还有什么推荐的理财产品,哦按照我的风险偏好给推荐买黄金啊,那行那就买多少钱放着。数字小姐姐说,明白了,请扫一下您虹膜,滴——办妥了。

或者说我要点个外卖,就别让我在外卖APP里刷来刷去找半天,而应该像我去餐厅有服务员接待一样,直接刷个数字人小哥出来,问我今天想吃什么?我说上周那家沙拉不错,哦那家因为疫情关系倒闭了啊,那就同类的推荐一个给我,速度快点儿的。数字人小哥推荐了这家,嗯看起来不错,扫一下虹膜,滴——30分钟后送达哦亲。

如果空鼠操作是255的话,精确到手指最后一个关节的手势操作可能是10086,AI 数字人就必须是65535了,大概就是天线宝宝和万磁王的区别。

再进一步,打开脑洞,为什么企业只能有「一个」数字人来代言、以替换 UI 操作呢?这不应该是跟着大数据分析的结果,来洞悉每个消费者的不同偏好么?针对我可能是捏个周杰伦天天问我午饭想吃啥,针对其他人可能是林志玲或者迪丽热巴向您请安,或者某个原神里二次元角色问你今天买什么理财产品。所以从 toB 角度,每家企业的 APP 都需要多个数字人,有的是卡通二次元的,有的是1:1明星真人复刻的,针对不同人群的转化效果怎么好就怎么来嘛。

所以 数字人的第三层用法,我觉得应该是每个 APP 背后的大量数据/算法/AI 之上,表现层就应该体现为能和消费者直接对话、理解需求、提出建议并执行的数字人,用这个可对话的数字人,来替代层层叠叠无穷无尽的 UI 界面。

所以,数字人这个领域将大有可为,应该还有很多我没考虑到的应用场景。但仅仅我上文提到的三种应用场景:虚拟主播、用来替换目前社交网络中的2D头像、用来替换目前 APP 和网站的平面 UI,这就已经有很大的空间了。3. 区块链

嗯,又一个被正热的概念。甚至被炒作到有互联网业内的朋友来问我,“区块链到底是不是「不可篡改」的?我怎么觉得还是会被改啊?” 这我只能回答说,严格意义上的区块链的确是不可篡改的,但现在外面太多伪区块链了。

其实这个行业里,链圈和币圈是两种不同的人,链圈更多的是理想主义极客,币圈更多是投机者,当然两者也会有一些交集。币圈和链圈的对话,大概可以类比于我和朋友正热烈地讨论 AR / VR / 虚拟人,边上跑过来个人问我元宇宙概念股有哪些可以买,非常令人扫兴。所以我这里只谈链,不谈币。

我个人观点,区块链从技术角度而言:

比如各种网银APP,堪称世界上最难用的APP品类之一,就不应该让我点这个点那个,而应该像我去银行柜台一样,有个漂亮的数字人小姐姐问我今天要办理什么业务?我说,用我的工资卡把信用卡还掉,然后转多少钱到零存整取里,另外我上个月买的基金目前收益如何,还有什么推荐的理财产品,哦按照我的风险偏好给推荐买黄金啊,那行那就买多少钱放着。数字小姐姐说,明白了,请扫一下您虹膜,滴——办妥了。

或者说我要点个外卖,就别让我在外卖APP里刷来刷去找半天,而应该像我去餐厅有服务员接待一样,直接刷个数字人小哥出来,问我今天想吃什么?我说上周那家沙拉不错,哦那家因为疫情关系倒闭了啊,那就同类的推荐一个给我,速度快点儿的。数字人小哥推荐了这家,嗯看起来不错,扫一下虹膜,滴——30分钟后送达哦亲。

如果空鼠操作是255的话,精确到手指最后一个关节的手势操作可能是10086,AI 数字人就必须是65535了,大概就是天线宝宝和万磁王的区别。

再进一步,打开脑洞,为什么企业只能有「一个」数字人来代言、以替换 UI 操作呢?这不应该是跟着大数据分析的结果,来洞悉每个消费者的不同偏好么?针对我可能是捏个周杰伦天天问我午饭想吃啥,针对其他人可能是林志玲或者迪丽热巴向您请安,或者某个原神里二次元角色问你今天买什么理财产品。所以从 toB 角度,每家企业的 APP 都需要多个数字人,有的是卡通二次元的,有的是1:1明星真人复刻的,针对不同人群的转化效果怎么好就怎么来嘛。

所以 数字人的第三层用法,我觉得应该是每个 APP 背后的大量数据/算法/AI 之上,表现层就应该体现为能和消费者直接对话、理解需求、提出建议并执行的数字人,用这个可对话的数字人,来替代层层叠叠无穷无尽的 UI 界面。

所以,数字人这个领域将大有可为,应该还有很多我没考虑到的应用场景。但仅仅我上文提到的三种应用场景:虚拟主播、用来替换目前社交网络中的2D头像、用来替换目前 APP 和网站的平面 UI,这就已经有很大的空间了。3. 区块链

嗯,又一个被正热的概念。甚至被炒作到有互联网业内的朋友来问我,“区块链到底是不是「不可篡改」的?我怎么觉得还是会被改啊?” 这我只能回答说,严格意义上的区块链的确是不可篡改的,但现在外面太多伪区块链了。

其实这个行业里,链圈和币圈是两种不同的人,链圈更多的是理想主义极客,币圈更多是投机者,当然两者也会有一些交集。币圈和链圈的对话,大概可以类比于我和朋友正热烈地讨论 AR / VR / 虚拟人,边上跑过来个人问我元宇宙概念股有哪些可以买,非常令人扫兴。所以我这里只谈链,不谈币。

我个人观点,区块链从技术角度而言:

![]() 4. Web 3.0

Web 3.0 和元宇宙类似,也是一个大箩筐,什么都能往里装。

我认为 Web 3.0 和 Web 2.0 / 1.0 之间的最大区别,在于前两者都是我们事后定义的,类似于整个战争打完之后史学家将其定义为一战,而把萨拉热窝刺杀事件定义为一战起点;但第三次世界大战是哪个事件作为开端我们并不知道,也许几十年后根据史学家我们2022年其实已经处于第三次世界大战期间了也有可能。我再强调一下「事后定义」。Web 1.0 / 2.0 都是被事后定义的,而 Web 3.0 则是很多人试图「提前定义」的,自然就能引发无尽的争论了。

谁挖了这个新坑呢?Web 3.0 的概念,是2006年的时候,由 Web 的亲爹、万维网发明者 Tim Bernes-Lee 自己干的,当时他预言 Web 3.0 将是一个「语义网」,Semantic Web。至于这是个什么概念,已经不重要了,因为现在的 Web 3.0 已经被搞区块链的势力给彻底覆写掉了。

咱们继续祭出 wekipedia,上面对「Web3」的定义是 Web3 (also known as Web 3.0) is an idea for a new iteration of the World Wide Web which incorporates concepts such as decentralization, blockchain technologies, and token-based economics. 翻译过来是 「Web3(也称为 Web 3.0)是万维网新迭代的想法,它融合了去中心化、区块链技术和基于代币的经济学等概念」 。

目前全球的主流观点认为:

4. Web 3.0

Web 3.0 和元宇宙类似,也是一个大箩筐,什么都能往里装。

我认为 Web 3.0 和 Web 2.0 / 1.0 之间的最大区别,在于前两者都是我们事后定义的,类似于整个战争打完之后史学家将其定义为一战,而把萨拉热窝刺杀事件定义为一战起点;但第三次世界大战是哪个事件作为开端我们并不知道,也许几十年后根据史学家我们2022年其实已经处于第三次世界大战期间了也有可能。我再强调一下「事后定义」。Web 1.0 / 2.0 都是被事后定义的,而 Web 3.0 则是很多人试图「提前定义」的,自然就能引发无尽的争论了。

谁挖了这个新坑呢?Web 3.0 的概念,是2006年的时候,由 Web 的亲爹、万维网发明者 Tim Bernes-Lee 自己干的,当时他预言 Web 3.0 将是一个「语义网」,Semantic Web。至于这是个什么概念,已经不重要了,因为现在的 Web 3.0 已经被搞区块链的势力给彻底覆写掉了。

咱们继续祭出 wekipedia,上面对「Web3」的定义是 Web3 (also known as Web 3.0) is an idea for a new iteration of the World Wide Web which incorporates concepts such as decentralization, blockchain technologies, and token-based economics. 翻译过来是 「Web3(也称为 Web 3.0)是万维网新迭代的想法,它融合了去中心化、区块链技术和基于代币的经济学等概念」 。

目前全球的主流观点认为:

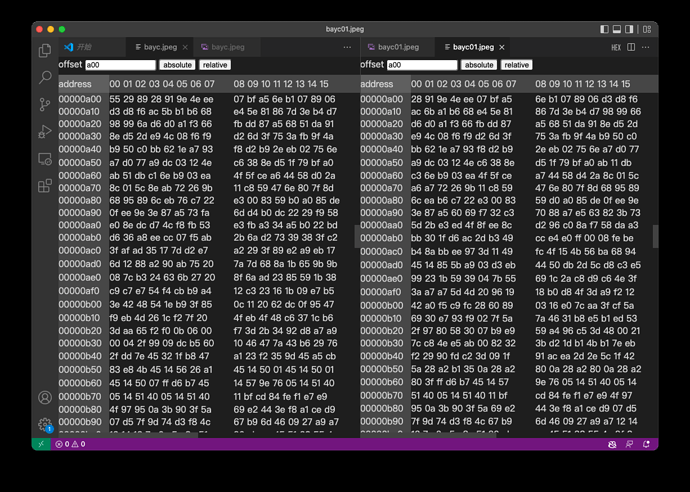

![]() 左右两张无聊猿的图片,各位用肉眼能看出区别吗?反正我是看不出来。但其实左图是我从原始图片存下来的(盗用),右图是我在原始图片上略微提高了对比度的。但就是因为我微调了一丁点儿对比度,导致左右两张图片的二进制代码已经完全不同了,如下图:

左右两张无聊猿的图片,各位用肉眼能看出区别吗?反正我是看不出来。但其实左图是我从原始图片存下来的(盗用),右图是我在原始图片上略微提高了对比度的。但就是因为我微调了一丁点儿对比度,导致左右两张图片的二进制代码已经完全不同了,如下图:

![]() 二进制代码不同,就意味着我用右边这张图去记录到区块链上,即使侵权检测的逻辑代码遍历了所有已存在的区块,也仍然会认同右图的确是一张新的图片,并确认我对于右图的所有权,那么我就可以拿着这张图片合理合规地当作自己的微信头像啦!那么你说花了几十万美金买左图的那人冤不冤呢?他说我侵权,但是区块链都认为这是两张不同的图片嘛,二进制数据不同嘛,哈希值自然更是不同啦!

这玩意儿值几十万美金?别说孔子孟子没看懂,老子也没看懂。巴菲特来了会沉默,索罗斯到了会流泪,正所谓姜太公割韭菜:愿者进筐。

那么 NFT 只能确权、无法防盗用,是不是意味着这个技术就一无是处了呢?也不是。

还记得我们在第3章区块链里讲了「易于追溯」这个特点吗?抛开被盗用的问题不说,NFT 技术利用易于追溯这个特点,可以很容易实现:

设计师创作了某个图片某个3D模型作为数字资产,那么就可以通过智能合约让这块资产在后续每次交易的时候,都分出交易额的一个百分比给到设计师;当然如果能做成按照使用次数付费给设计师那就更棒了。这就比目前的美术外包一次性付费方式,更能刺激设计师做出高质量作品。当然这一切的前提是不被盗用。

假设国家把数字人民币设计成和纸币实物一样,每一元每一分都有唯一序列号的话,那么数字人民币也就是 NFT,非同质化的(事实上数字人民币似乎设计成同质化的了,性能更高)。每一元每一分钱的前世今生都清清楚楚被记录下来可追溯,那么洗钱、电信诈骗这些事情也就不复存在了。有啥好骗的?还花那么多社会成本去宣传反诈骗常识何必呢?既然每一分钱的上下五千年的转账记录全部清清楚楚记录在区块链上,那么只要认定是电信诈骗,直接逐个钱包原路退回不就几分钟搞定了。

所以,NFT 和区块链一样,就是一项新生技术,本身不带任何倾向性。善恶在于业务逻辑层的代码怎么去用它,逻辑层既可以用 NFT 来做恶割韭菜,也可以用来行善降低社会运行成本。

我其实无比期待哪天又冒出来一个基于区块链的「防盗用」技术,那么 NFT + 防盗用技术两者相结合,再匹配上法律系统认可的话,那就真的能实现数字资产的价值最大化了,所有创作者都会有巨大的利益驱动力去创作数字内容,整个数字世界都会赢来空前的繁荣。谁要能在区块链基础上进一步搞定防盗用技术,那可就不是祖坟冒青烟了,简直就是祖坟冒比特币了呀。

至于目前已经被国家禁止二级市场的数字藏品么……如果你家里有矿、也想投机捞一把的话,土豪请随意,上面我已经说得很清楚了。你非要手拿菜刀砍电线,一路火花带闪电寻求刺激的话,也没人能拦着您对吧?7. GameFi

标准定义:GameFi = Game Finance,游戏化金融。注意在这个定义里, Game 是修饰语作为前缀,而真正落脚点是 Finance 金融。所以我们不能翻译将其为「金融化的游戏」。在这点上很多人搞混了。

谈论 GameFi 是很容易得罪人的事情,因为我身边不少游戏圈的朋友就去创业做 GameFi 了。结果呢,做传统游戏的,和做 GameFi 的两帮人在舆论上天天吵,前者骂后者根本不算游戏,后者骂前者脑子不开窍因循守旧。这种争论么,在我看来毫无意义:你们一帮做游戏的和做金融的有什么可吵的? 你们见过哪个金融软件有游戏性么?同花顺还是大智慧?一刀999砍死boss送茅台股票的那种?

GameFi 是游戏化金融,本质上做的是金融产品。而金融产品需要什么游戏性呢?不需要的。

谈到 GameFi,就不可避免地涉及到 Play-to-Earn,即 P2E 模式。这其中传播最广的应属《Axie Infinity》和《StepN》。我没有玩过这两个游戏,但智商正常的人自然会觉得 StepN 宣扬的年化1000%收益,高概率就是庞氏骗局了。我不能把话说死,因为我自己没玩过,所以只能说「高概率」。

那么 P2E 是否有「不成为庞氏骗局」的做法呢?当然有。

大家想想那些面向三四五线城市用户的网赚类产品,比如网赚+新闻,你刷刷手机阅读新闻信息流,平台就给你分点小钱可以提现。这算不算 P2E 呢?我觉得算。用户只是在 APP 里面看新闻消磨时间,是一个纯粹的娱乐(Play)行为,并没有付出什么劳动,但是他确实能提现(Earn)出真金白银了。那么网赚类产品是庞氏骗局吗?显然不是,因为它有自己的「正外部性」:广告收入。也就是说,用户浏览新闻的时候也看了广告、甚至点击了广告,平台方获得了广告收入,然后把这广告收入拿出一小部分分给用户,完成了整个商业逻辑的闭环。这就是 P2E 一个很好的例子,虽然和区块链 / NFT没什么关系。

在很多氪金的网络游戏里,都有「游戏推广员」的机制。如果某个玩家邀请朋友进来玩,而朋友注册账号的时候填入前面这位邀请者的唯一序列号,那么这位朋友后续在游戏内的氪金消费,都会有一定比例返还给前面的邀请者玩家。我觉得这也算是 P2E 的案例。整个逻辑就是通过返现给邀请者来实现用户裂变,替换掉打广告买新用户的费用,而其「正外部性」,就是玩家会为了更好游戏体验而不断氪金。

目前的 GameFi,不论是作为游戏产品设计,还是作为金融产品设计,绝大多数似乎都还没挖掘出这种「正外部性」来。如果只是在先入玩家和后入玩家之间玩击鼓传花转移资金,那么就是一个零和游戏,最终必然是崩盘为结果,而且也没有为社会创造什么价值,纯庞氏。但如果 GameFi 创造出正外部性呢?比如有广告商的收入、有玩家氪金购买游戏体验,那么这就可以实现软着陆,不崩盘而持续运营下去了。

到这里为止,我们谈论了元宇宙、数字人的未来潜在市场空间;也谈论了区块链、NFT 这种没有感情没有倾向性的纯粹技术方案;最后则是比较敏感的 Web 3.0、数字藏品、GameFi。最后这几个其实都是由服务商的业务逻辑决定了,既可以用来搞庞氏割韭菜,也可以用来提供真正有价值的服务哪怕只是娱乐服务。至于目前市面上对数字藏品和 GameFi 的热炒,其实本质和炒币一样,有高度风险偏好的人就去炒呗。虽然国家已经禁止数字藏品的二级市场了,也禁各种虚拟货币了,但就算没有数字藏品没有比特币以太坊,投机客还是可以在物质世界里炒鞋、炒茅台、炒普洱茶,没有什么可以阻挡部分人通过投机行为实现一夜暴富的美好愿望。所以有时候我会觉得,恶的不是技术或概念,恶的是人性;「技术向善」,从来不是一个很容易的事。

(全文完,想喷我的各位朋友,需要先注册 cocos 论坛账号哦)原文:https://forum.cocos.org/t/topic/138620/1

二进制代码不同,就意味着我用右边这张图去记录到区块链上,即使侵权检测的逻辑代码遍历了所有已存在的区块,也仍然会认同右图的确是一张新的图片,并确认我对于右图的所有权,那么我就可以拿着这张图片合理合规地当作自己的微信头像啦!那么你说花了几十万美金买左图的那人冤不冤呢?他说我侵权,但是区块链都认为这是两张不同的图片嘛,二进制数据不同嘛,哈希值自然更是不同啦!

这玩意儿值几十万美金?别说孔子孟子没看懂,老子也没看懂。巴菲特来了会沉默,索罗斯到了会流泪,正所谓姜太公割韭菜:愿者进筐。

那么 NFT 只能确权、无法防盗用,是不是意味着这个技术就一无是处了呢?也不是。

还记得我们在第3章区块链里讲了「易于追溯」这个特点吗?抛开被盗用的问题不说,NFT 技术利用易于追溯这个特点,可以很容易实现:

设计师创作了某个图片某个3D模型作为数字资产,那么就可以通过智能合约让这块资产在后续每次交易的时候,都分出交易额的一个百分比给到设计师;当然如果能做成按照使用次数付费给设计师那就更棒了。这就比目前的美术外包一次性付费方式,更能刺激设计师做出高质量作品。当然这一切的前提是不被盗用。

假设国家把数字人民币设计成和纸币实物一样,每一元每一分都有唯一序列号的话,那么数字人民币也就是 NFT,非同质化的(事实上数字人民币似乎设计成同质化的了,性能更高)。每一元每一分钱的前世今生都清清楚楚被记录下来可追溯,那么洗钱、电信诈骗这些事情也就不复存在了。有啥好骗的?还花那么多社会成本去宣传反诈骗常识何必呢?既然每一分钱的上下五千年的转账记录全部清清楚楚记录在区块链上,那么只要认定是电信诈骗,直接逐个钱包原路退回不就几分钟搞定了。

所以,NFT 和区块链一样,就是一项新生技术,本身不带任何倾向性。善恶在于业务逻辑层的代码怎么去用它,逻辑层既可以用 NFT 来做恶割韭菜,也可以用来行善降低社会运行成本。

我其实无比期待哪天又冒出来一个基于区块链的「防盗用」技术,那么 NFT + 防盗用技术两者相结合,再匹配上法律系统认可的话,那就真的能实现数字资产的价值最大化了,所有创作者都会有巨大的利益驱动力去创作数字内容,整个数字世界都会赢来空前的繁荣。谁要能在区块链基础上进一步搞定防盗用技术,那可就不是祖坟冒青烟了,简直就是祖坟冒比特币了呀。

至于目前已经被国家禁止二级市场的数字藏品么……如果你家里有矿、也想投机捞一把的话,土豪请随意,上面我已经说得很清楚了。你非要手拿菜刀砍电线,一路火花带闪电寻求刺激的话,也没人能拦着您对吧?7. GameFi

标准定义:GameFi = Game Finance,游戏化金融。注意在这个定义里, Game 是修饰语作为前缀,而真正落脚点是 Finance 金融。所以我们不能翻译将其为「金融化的游戏」。在这点上很多人搞混了。

谈论 GameFi 是很容易得罪人的事情,因为我身边不少游戏圈的朋友就去创业做 GameFi 了。结果呢,做传统游戏的,和做 GameFi 的两帮人在舆论上天天吵,前者骂后者根本不算游戏,后者骂前者脑子不开窍因循守旧。这种争论么,在我看来毫无意义:你们一帮做游戏的和做金融的有什么可吵的? 你们见过哪个金融软件有游戏性么?同花顺还是大智慧?一刀999砍死boss送茅台股票的那种?

GameFi 是游戏化金融,本质上做的是金融产品。而金融产品需要什么游戏性呢?不需要的。

谈到 GameFi,就不可避免地涉及到 Play-to-Earn,即 P2E 模式。这其中传播最广的应属《Axie Infinity》和《StepN》。我没有玩过这两个游戏,但智商正常的人自然会觉得 StepN 宣扬的年化1000%收益,高概率就是庞氏骗局了。我不能把话说死,因为我自己没玩过,所以只能说「高概率」。

那么 P2E 是否有「不成为庞氏骗局」的做法呢?当然有。

大家想想那些面向三四五线城市用户的网赚类产品,比如网赚+新闻,你刷刷手机阅读新闻信息流,平台就给你分点小钱可以提现。这算不算 P2E 呢?我觉得算。用户只是在 APP 里面看新闻消磨时间,是一个纯粹的娱乐(Play)行为,并没有付出什么劳动,但是他确实能提现(Earn)出真金白银了。那么网赚类产品是庞氏骗局吗?显然不是,因为它有自己的「正外部性」:广告收入。也就是说,用户浏览新闻的时候也看了广告、甚至点击了广告,平台方获得了广告收入,然后把这广告收入拿出一小部分分给用户,完成了整个商业逻辑的闭环。这就是 P2E 一个很好的例子,虽然和区块链 / NFT没什么关系。

在很多氪金的网络游戏里,都有「游戏推广员」的机制。如果某个玩家邀请朋友进来玩,而朋友注册账号的时候填入前面这位邀请者的唯一序列号,那么这位朋友后续在游戏内的氪金消费,都会有一定比例返还给前面的邀请者玩家。我觉得这也算是 P2E 的案例。整个逻辑就是通过返现给邀请者来实现用户裂变,替换掉打广告买新用户的费用,而其「正外部性」,就是玩家会为了更好游戏体验而不断氪金。

目前的 GameFi,不论是作为游戏产品设计,还是作为金融产品设计,绝大多数似乎都还没挖掘出这种「正外部性」来。如果只是在先入玩家和后入玩家之间玩击鼓传花转移资金,那么就是一个零和游戏,最终必然是崩盘为结果,而且也没有为社会创造什么价值,纯庞氏。但如果 GameFi 创造出正外部性呢?比如有广告商的收入、有玩家氪金购买游戏体验,那么这就可以实现软着陆,不崩盘而持续运营下去了。

到这里为止,我们谈论了元宇宙、数字人的未来潜在市场空间;也谈论了区块链、NFT 这种没有感情没有倾向性的纯粹技术方案;最后则是比较敏感的 Web 3.0、数字藏品、GameFi。最后这几个其实都是由服务商的业务逻辑决定了,既可以用来搞庞氏割韭菜,也可以用来提供真正有价值的服务哪怕只是娱乐服务。至于目前市面上对数字藏品和 GameFi 的热炒,其实本质和炒币一样,有高度风险偏好的人就去炒呗。虽然国家已经禁止数字藏品的二级市场了,也禁各种虚拟货币了,但就算没有数字藏品没有比特币以太坊,投机客还是可以在物质世界里炒鞋、炒茅台、炒普洱茶,没有什么可以阻挡部分人通过投机行为实现一夜暴富的美好愿望。所以有时候我会觉得,恶的不是技术或概念,恶的是人性;「技术向善」,从来不是一个很容易的事。

(全文完,想喷我的各位朋友,需要先注册 cocos 论坛账号哦)原文:https://forum.cocos.org/t/topic/138620/1

- 「可能」会普及运用3D实时渲染来提高沉浸感和临场感

- 「可能」会普及比键鼠/触摸更为便捷的人机交互方式

- 「可能」会产生 AR 部分/完全替代手机,VR 部分/完全替代电脑显示屏和电视 的局面。你戴上VR眼镜后只能原地不动,可不就类比于电视/PC场景;而戴上AR眼镜仍然可以到处走那就类比于手机场景嘛。

- 区块链的本质上是一种数据存储方式,进一步说就是一个分布式数据库,更精确点说:区块链是用了单向链表结构的分布式数据库

- 就数据存储方式而言,区块链、关系型数据库(MySQL)、非关系性数据库(NoSQL)都是并列的。

- 当然每种存储方式都有各自的优劣势,总体而言,我认为 「区块链是一种以牺牲算力和性能为代价,换取易于追溯的、并且能提升一定公信力的数据存储方式」

- Web 1.0 是可读互联网,read-only

- Web 2.0 是可读 + 可写互联网,read-write。「可写」的范围从 blog 到 twitter/微博/Facebook/YouTube/B站/抖音快手等自媒体都算

- Web 3.0 是可读 + 可写 + 可拥有的互联网,read-write-own。因为数据被写在链上了,不可篡改不可擦除,你一定可以找到那个区块并拥有那块自己创造出来的数字资产

- 个人访问网络产生的数据

- 个人创作的文字/图片/音视频/游戏等数字内容

- 个人购买的虚拟道具

- 长短视频网站按照广告播放情况,向视频创作者分润;

- 微信通过广告收入和打赏机制,向公众号作者分润;

- Roblox 把玩家付费的收入,向平台上的游戏创作者分润;

- 甚至网赚类信息流APP,在用户阅读新闻/网文小说之后,向C端用户分润。

- 元宇宙侧重于3D、沉浸式、人机交互等「表现层」的内容,底层究竟用了何种数据存储方式并不重要

- Web 3.0 侧重于通过区块链去给当前互联网叠加上个人数字资产「可拥有」的属性,在表现层是继续沿用目前的 2D UI 还是3D、XR 则都无所谓。

下一篇:没有了

×

行业新闻

行业新闻